Неизвестные землепроходцы России: страницы покорения Дальнего Востока

История освоения дальневосточных территорий включает в себя значительное количество интересных и малоизвестных фактов. Это же касается и людей, положивших к «стопам» российских государей новые земли.

Начало эпопеи

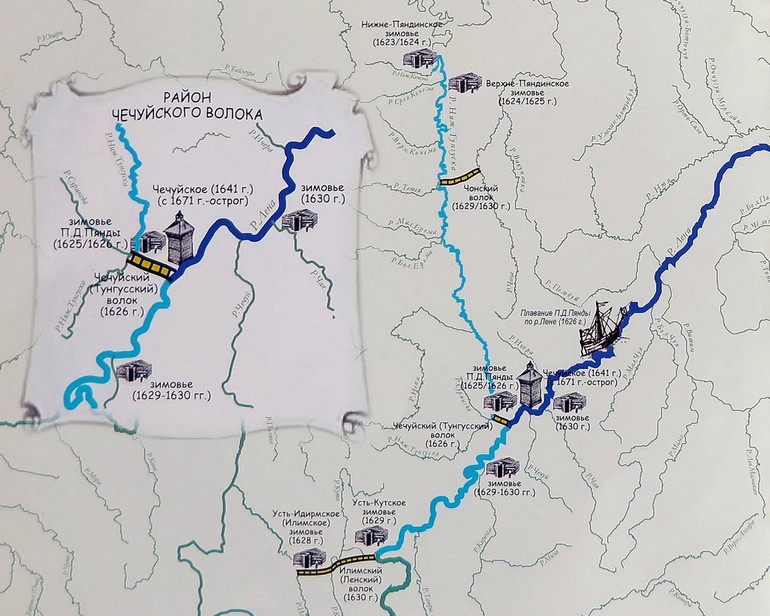

В 1618 году группа промышленных людей во главе с Пантелеем Пяндой впервые вышла с реки Нижняя Тунгуска через Чечуйский волок на р. Лену, выполняя требования данной им воеводской инструкции: «И буде река, и им велеть ездить по обе стороны реки и того смотреть, каковы у тое великие реки берега, и есть ли на них какие выметы, и есть ли какие угожие места и лес, который бы к судовому и всякому делу пригодился, или горы, и какие горы, каменные и сколь высоки, и есть ли на них какой лес, или степные места, и откуда та река выпала, и куда устьем и в какую реку или море выпала, и рыбная ль река, и какова в ней вода, и мечет ли из себя вон на берег и какой зверь…».

Уже тогда р. Енисей и р. Верхняя Тунгуска (будущая р. Ангара) стали частью пути на р. Лену. Русские узнали про «Братскую землю», где обитали буряты. Вскоре по Центральной Сибири широко распространился слух, что на востоке открыта «Новая Мангазея» — богатый район пушного промысла. И сразу же сотни служилых, промышленных и торговых людей устремились на восток, «встреч солнца» — на р. Лену, главным образом через наиболее удобный «Ленсий волок» — с р. Илим на притоки — р. Муну, Купу и Куту. Именно тогда на волоке и возникло «плотбище», где русские стали строить различные речные суда: дощаники, лодьи, кочи с карбасами.

В 1623 году на новые территории двинулся енисейский служилый Ждан Власов, а в 1627 году енисейский казачий пятидесятник Максим Перфильев получил «наказную память» для первого похода по р. Ангаре. Туда он отправился с отрядом в 40 человек и, одним из первых, достиг бурятских жилищ.

В 1628 году рудознатец и бывший енисейский воевода Яков Хрипунов, пройдя пороги р. Ангары, начал поиски серебряной руды в новом крае. В его планы входила организация экспедиции в Даурию. Но, во время ее подготовки Хрипунов внезапно умер и был похоронен возле устья р. Илим. В это же время на р. Лену пошли отряды Василия Бугра.

Одновременно с Яковом Хрипуновым «под Брацкий порог» пришёл и енисейский казачий сотник Пётр Бекетов, который в 1629 году совершил экспедицию в неизведанные земли, в ходе которой семь недель, питаясь травой и кореньями, исследовал новые территории. Уже в 1632 году он основал Ленский острог (будущий г. Якутск), который и стал дальнейшей отправной точкой для землепроходцев при их движении на Дальний Восток: «А преж… меня на великой реке Лене… острогу никто нигде на Лене… не стонавливал…».

В 1640 году в острог прибыли воеводы Пётр Головин и Матвей Глебов с целью создания Якутского воеводства. В 1643 году острог был перенесен на более высокое и удобное место в 70 километрах от прежнего и стал называться Якутским. Он стал административным центром края. Отсюда началось продвижение русских людей к Северному Ледовитому и Тихому океанам. В 1630-х — 1640-х году землепроходцами, направляемыми из острога, были обследованы бассейны р. Яны, р. Индигирки, р. Алазеи, р. Колымы.

Уходя исследовать неизвестные территории, эти землепроходцы основывали новые остроги и зимовья, распространяя все дальше влияние России, описывали и составляли чертежи новых территорий, давали сведения о быте заселявших их людей, принимали их в подданство. Так, например, уже в 1635 году казаками, возглавляемыми Петром Бекетовым на р. Олёкме (притоке р. Лены) был основан Олёкминский острог, а в 1638 году на р. Яне казаком Посником Ивановым — Верхоянский острог. Начало покорению дальневосточных земель было положено. Московская Русь была заинтересована в исследовании новых территорий.

Строго на север

Ни для кого не остается секретом, что освоение Дальнего Востока русскими землепроходцами началось с его северных территорий.

Так, продвижение русских людей по р. Лене на север началось в первые же месяцы после основания Якутска. Уже летом 1633 года большой отряд под командованием енисейского пятидесятника Ильи Перфильева, спустился до устья р. Лены, где разделился на две группы: одна — во главе с Иваном Ребровым прошла западными протоками на р. Оленёк, другая — во главе с самим Перфильевым по Быковской протоке достигла моря Лаптевых.

Вскоре членами отряда был «проведан» морской путь до р. Яны. Тогда же к ее верховьям был открыт волок с низовьев р. Алдана. На реке основали два зимовья: Верхоянское и Нижнеянское.

В 1637 — 1638 годах казаки разведали пути на соседнюю р. Индигирку: один — морем, второй — через индигирский приток Селеннях, третий — по зимнику от Верхоянска к району индигирских порогов (т.н. «шивер»), — что и привело к созданию Зашиверского зимовья.

На месте посёлка индигирского юкагира Уянды казак Аргунов построил Уяндинское зимовье, а Дмитрий Михайлов Зырян и Фёдор Алексеев Чюкичев на земле юкагирского рода олюбени — Олюбенское зимовье.

Именно там землепроходцы и узнали о существовании р. Алазеи, на которую перешли в 1642 году, где первыми из русских встретились с чукчами.

А служилые твои государевы люди в тех землицах не бывали…

Одной из самых заметных фигур среди русских землепроходцев в Сибири и на Дальнем Востоке в первой половинеXVII века был служилый человек, томский казак Дмитрий Епифанович Копылов.

Предположительно, его отец пришел в Сибирь из Новгорода или Пскова. Затем он некоторое время служил в Тобольске. Сам же Дмитрий Копылов же, по мнению исследователей, родился уже в Сибири, т.к. в «Разборном списке служилых людей Томского острогу за 1653 год» сын Дмитрия Копылова Григорий утверждает, что его отец пришел с дедом в Томск из Тобольска в «молодых летах». Действительно, — в период 1608-1610 годов из Тобольска в Томск были направлены большие группы казаков и пашенных крестьян.

В 1626 году Дмитрий Копылов уже занимает пост десятника с государевым жалованьем в 7 рублей 28 алтын. В начале 1630-х годов в документах он фигурирует уже в чине казачьего пятидесятника, а затем и атамана. Занимая эти посты, Копылов неоднократно ходил на юг, с военной и дипломатической целями.

Очевидно, что в одном из таких путешествий Копылов услышал о р. Северной от тазовских казаков. В январе 1636 года вместе с енисейским подъячим Герасимом Тимофеевым и казаком Фомой Федуловым он подал томскому воеводе И.И. Ромодановскому челобитную с просьбой отпустить их для прииску новых земель «на реку Северею», где «живут тунгусы многие… а на тебя, государь, ясака с тех тунгусов не имываю, а служилые твои государевы люди в тех землицах не бывали…». В челобитной была изложена подробная информация о пути к р. Северее, — мимо «нового острожку, где забирают на тебя, государя, ясак», до Вилюя реки, а «от Вилея реки… плыть по Лене… до большой реки до Северюя недели четыре или пять». 31 января 1636 года руководителю похода атаману Д. Копылову была вручена наказная память, которая предписывала ему идти «вверх по Тунгуске и по Илиму реке за волок на Лену реку, а Леною идти вниз… на Велюр реку и вверх по Велюр реке в низовые землицы и иные реки… которые впали в Велюр реку».

На р. Вилюй томский воевода отправил 50 казаков — 10 конных и 40 пеших, что было по тем временам крупным воинским подразделением. К отряду также приписали кузнеца «для пищальных поделок и для всяких судовых дел» и подьячего Герасима Тимофеева. Все участники экспедиции получили вперед полуторагодовое денежное жалованье и необходимое снаряжение. Кроме того, енисейскому воеводе было предписано снабдить экспедицию хлебными запасами. При этом, в Сибирском приказе организацию данной экспедиции не одобрили и в 1638 году томские воеводы получили письмо «с осудом»: «Куда им велено, по государеву указу служилых людей… послали». Однако в то время Д. Копылов со своим отрядом уже был далеко от Томска.

В феврале 1636 году казачий отряд Копылова (в состав его отряда входил Ивана Москвитин) вышел из Томска на р. Лену для обследования «Ленской землицы». 17 марта 1636 года казаки прибыли в Енисейск. Наскоро сколотив здесь несколько дощаников, с наступлением весны отряд продолжил путь по р. Ангаре. Переход по р. Ангаре оказался очень трудным, и казаки были вынуждены зазимовать на Ленском волоке. Только летом 1637 года томские казаки достигли Якутского острога.

На месте, вопреки наказу томского воеводы, Д. Копылов принимает решение, — вместо р. Вилюй идти на р. Алдан, о которой, предположительно казаки получили сведения в Якутском остроге.

Необходимо отметить, что одновременно с отрядом атамана Копылова на «Сивирюй, Ламу и по иным сторонним рекам, которые своим устьем в море пали» был направлен сибирский казак Елисей Буза. Пройдя через Оленек, море, р. Яну, р. Чандон, его казаки вышли к р. Северюй. Именно между устьями этих рек должны были размещаться устья р. Северюй и р. Лама (р. Охота). Таким образом, получив информацию о р. Северюй и Копылов, и Буза одновременно подошли к р. Алдан.

20 августа 1637 года копыловские казаки вошли в устье р. Алдан, где и поставили Бутальский острог. О дальнейших событиях нам известно из челобитной самого Д. Копылова от 19 августа 1638 года: «Дошли до устья Янды реки в Бутальскую землю… берег взяли и острог… поставили июля 28 дня».

Строительство острожка сопровождалось большими трудностями, в т.ч. — в виде ожесточенного вооруженного сопротивления тунгусов (трехдневные бои в устье р. Маи).

Там же у Д. Копылова произошла встреча с эвенкийским шаманом Томкони, который рассказывал ему, что «есть де блиско моря река Чиркол, а на той реке Чирколе гора, а в ней серебреная руда, а окол тое руды живут в орде сиделыя многия люди, а живут домами своими, устроены дворы, а городов у них никаких нет и иных крепостей нет же, а ис той руды плавят серебро. А у тех сиделых людей во всех деревнях устроены пашни и лошадей и всякой животины много. А у той горы он, князец, бывал сам». Это были первые сведения, полученные русскими землепроходцами о Приамурье и первая встреча русских с коренным населением Дальнего Востока. В ходе неё также были упомянуты, живущие в низовьях р. Чиркол (Шилка) племена «танков» — нанайцев.

Вместе с челобитной о строительстве острожка в Томск Копыловым был отправлен в Томск и первый ясачный сбор с пушниной. Как следует из приходных книг Сибирского приказа, в 1640 года в г. Москву «по отпискам томского воеводы Ивана Кбыльского, да енисейского воеводы Микифора Веревкина» поступил государев ясак «с Лены из разных острожов збору томских и енисейских служилых людей атамана Дмитрея Копылова с товарищи на 23 502 рубля, на 31 алтын, на 4 деньги». Сбор ясака фактически означал признание местным населением власти московского царя над собой.

В якутском остроге отряд Д. Копылова был встречен недоброжелательно, из-за противоречий, сложившихся между представителями русской местной администрацией. Имевшееся соперничество в сборе ясака между томскими, енисейскими, тазовскими казаками часто принимало форму вооруженных столкновений с участием местного населения. Не избежали этого и казаки Копылова.

Так, например, появлением томских казаков на р. Алдан воспользовались якутские тойоны Тетко Киренеев и Оргуй. Чтобы избавиться от власти енисейских служилых людей, они согласились платить ясак Копылову, попросив при этом защиты от своих соседей — сыланских якутов: «… а живут де с нами неподалеку, и нас де они, сыланские мужики, воюют и скот де наш и нас отганивают и холопей де наших… побивают». Д. Копылов отправил против сыланцев казаков во главе с десятником Ю. Петровым. Они отбили захваченных лошадей и крупный рогатый скот. В ответ сыланцы обращаются за помощью к приказному начальнику Ленского острога П. Ходыреву, собиравшему в это же время на р. Алдане ясак и известному как, не брезговавшим ничем для достижения прибыли человеком. Ходыревцы, после боя, перехватили казаков Ю. Петрова на обратном пути в Бутальский острожек и, большей частью, — перебили. Часть казаков Ходырев отпустил, подговорив якутов-сыланцев убить их по дороге, чем вызвал протест своих же казаков.

Не желая впредь сталкиваться с П. Ходыревым, Д. Копылов уходит на восток и выходит к приохотским хребтам, фактически положив начало освоению севера Хабаровского края.

Постскриптум

Походы казаков Дмитрия Копылова стали одними из первых экспедиций, в ходе которых был проявлен интерес не просто к территории Дальнего Востока в целом, но и к территории Хабаровского края, в частности. Вслед за ним на эти земли пришли: Максим Перфильев, Курбат Иванов, Еналей Бахтеяров, Антон Маломолка и многие другие. О них и многих других первопроходцах мы расскажем в последующих публикациях.

При подготовке статьи использованы материалы фондов Российского государственного архива новейшей истории, Государственного архива РФ, Информационного центра УМВД России по Хабаровскому краю, Российского государственного военного архива, Центрального архива ФСБ России, Российского государственного архива кинофотодокументов, Государственного архива Хабаровского края, а также ru.wikipedia.org.

Читайте нас в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм или Яндекс.Дзен