Из истории освоения Дальнего Востока: бродячие торговцы

В конце XVII века русские люди, под давлением властей маньчжурского Китая были вынуждены покинуть земли юга Дальнего Востока. По нерчинскому договору 1689 года граница была проведена по рекам Горбица и Чёрная, полоса земель к северу от Амура признавалась нейтральной. Русские люди были вынуждены уйти с земель Приамурья и Приморья… Уйти, чтобы вернуться через 200 лет. С середины XIX века. Россия возвращалась на «дедовские земли» …

Прелюдия

Мнение многих чиновников царского правительства к середине XIX века было следующим: «Дальний Восток непригоден для проживания». Подобные настроения существенно тормозили заселение региона и его включение в экономику империи. Многие также считали, что главная водная артерия региона, река Амур, несудоходна ввиду большого числа песчаных отмелей.

Одним из немногих, кто не был согласен с этим мнением, стал русский моряк, офицер Геннадий Иванович Невельской.

«Там, где поднят русский флаг…»

Руководя экспедицией на реке Амур в 1850—1855 годах Невельской подробно исследовал низовья этой великой реки и заложил на ее берегах ряд поселений, включая будущий Николаевск-на-Амуре.

Именно открытия, сделанные русским офицера, оказали существенное влияние на содержание Айгунского договора (1858 год). В рамках него Китай и Россия разграничивались рекой Амур до впадения в него Уссури. При этом вся акватория реки отходила к Российской империи.

Спустя два года, в 1860 году, в Пекине был подписан договор о восточной границе между двумя странами по реке Уссури, Сунгачу и оз. Ханка.

Китайское население

Уже в тот период времени китайское население проживало на территории Хабаровского края. Но коренным населением и пришедшими сюда русскими людьми китайское население рассматривалось как пришлое.

«Из инородческих племен, обитающих в Уссурийском крае, первое место принадлежит китайцам или манзам.

Манзы живут решительно все без семейств, которые они должны были оставить в своем Отечестве при отправлении в этот край. Бессемейная жизнь как нельзя более, отражается на самом характере манзы и делает его мрачным, эгоистичным.

Количество оседлого китайского населения… до 5 тысяч душ. Временное или приходящее китайское население является в Южноуссурийский край для ловли морской капусты и трепангов: кроме того, прежде много китайцев приходило сюда ради грибного промысла и для промывки золота», — утверждал знаменитый путешественник и военный разведчик Николай Михайлович Пржевальский.

«Ходя»

Китайское население российского Дальнего Востока в отдельные периоды времени насчитывало до 30 % всей численности региона. Основу китайского населения составляли легально или нелегально прибывшие в Россию мужчины в возрасте 18 — 34 лет.

Прозвище «ходя» предположительно произошло от искаженного китайского термина «ходзи», что в переводе на русский язык означало «бродячий торговец».

С возвращением русских людей на Амур в середине XIX века китайские подданные получили возможность получения значительных заработков, поставляя русским переселенцам продукты питания, ткани, материалы для строительства и иные товары. Кроме того, осваиваемые земли нуждались в рабочих руках, трудящихся за небольшие деньги.

В 1862 году российские власти позволили вести беспошлинную торговлю уже в 100-километровой зоне вдоль российско-китайской границы. Данное разрешение действовало вплоть до 1913 года. Это приводило к, порой, бесконтрольному перемещению жителей Поднебесной через границу в Приамурье, станицы Графская (сегодня — часть Дальнереченска), Козловская, Казакевичевская и т. д.

Для того, чтобы осесть на российской территории и начать здесь работать необходимо было получить «русский билет» — специальное разрешение.

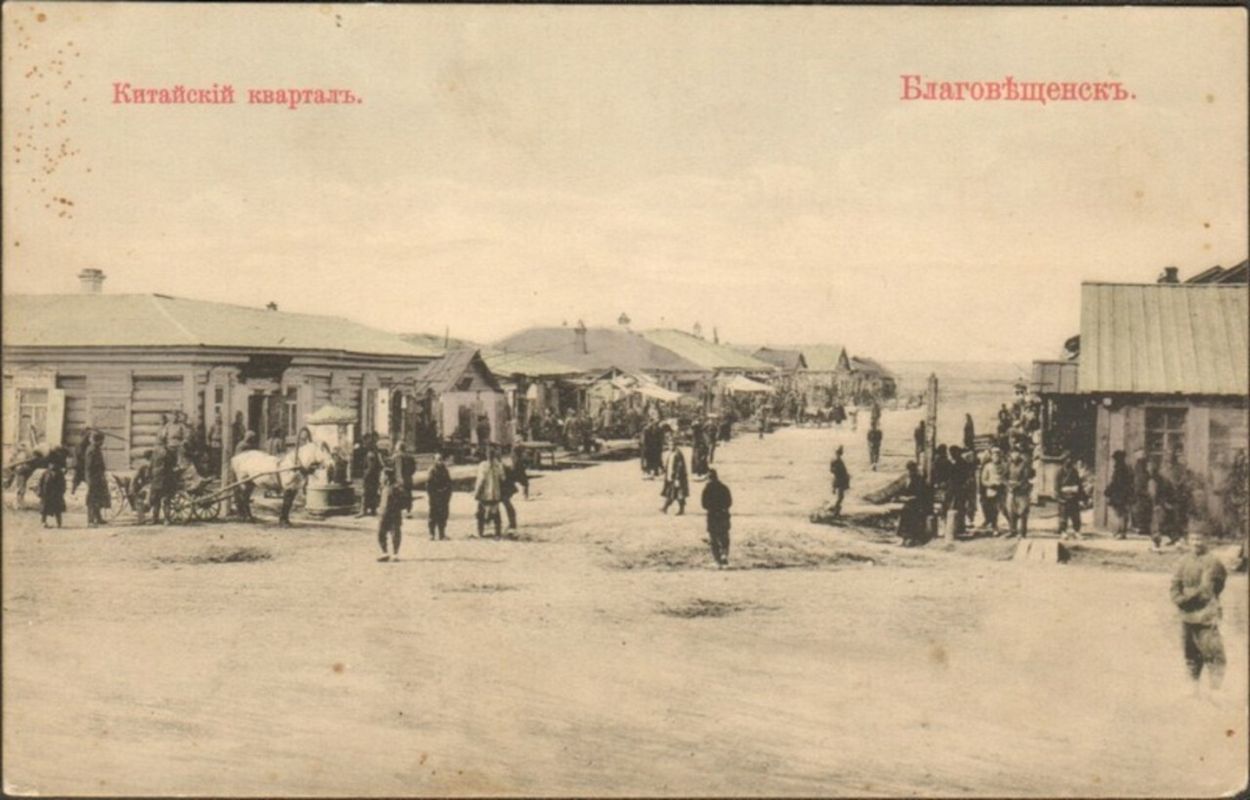

Жизнь китайских подданных не регулировалась российскими властями. В крупных населенных пунктах Дальнего Востока они проживали в стихийно возникающих на окраинах населенных пунктах слободах и кварталах. Грязь, антисанитария, мусор и болезни, драки и поножовщина были вечным спутникам китайских общин в дальневосточных городах России.

В китайских кварталах полным ходом шла своя, «теневая» жизнь. Там курили опиум, пили ханшин, торговали морфием. Значительную роль в жизни таких кварталов играла проституция.

Часто у бедных китайских семей девочки выкупались несовершеннолетними и ввозились в Россию за счет своего «работодателя», где в тяжёлых условиях отрабатывали возмещали свой долг. В редких случаях, принимая православие, китаянки становились женами русских мужчин.

Подобное соседство не приносило ничего хорошего жителям крупных городов (например, — район реки Плюснинки в Хабаровске или легендарная «Миллионка» во Владивостоке). Не имея возможности зарабатывать большие деньги легальными способами, китайцы занимались разбоем. Банды хунхузов — разбойников нередко совершали нападения на путников в дороге, на отдельные дома зажиточных людей в деревнях и городах. Справиться с этой проблемой уже советским властям удалось только в 1930-е годы.

Читайте нас в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм или Яндекс.Дзен