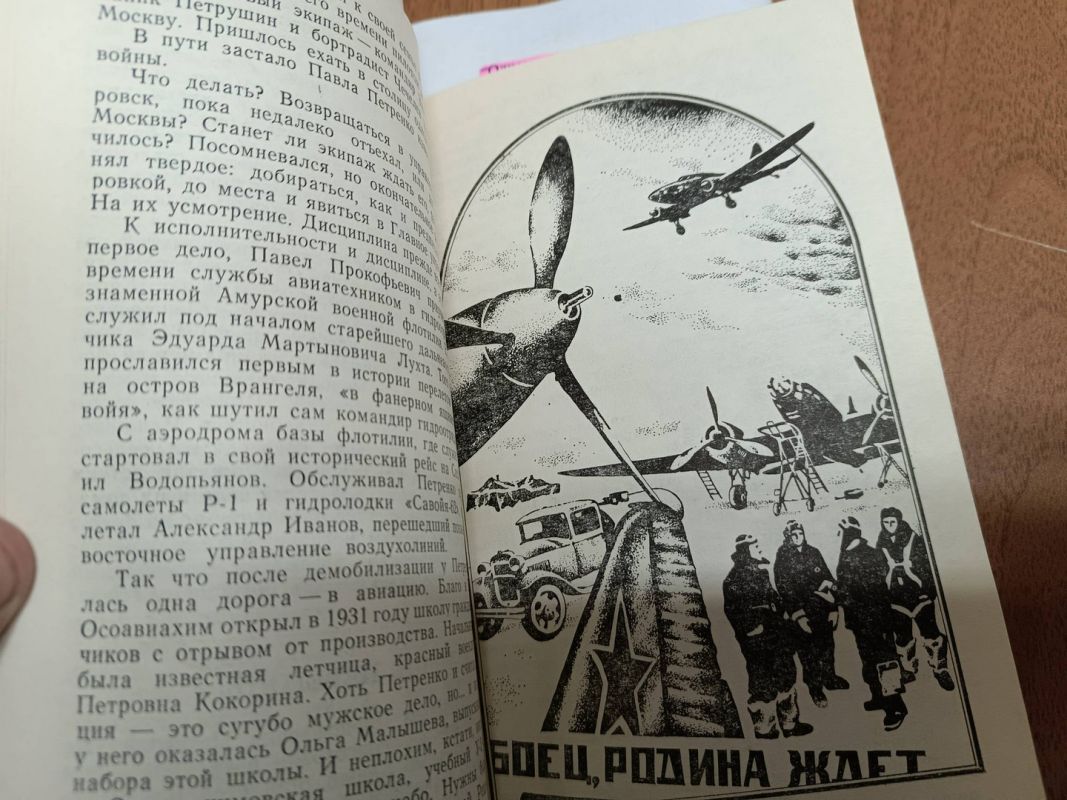

Звено особого назначения: хабаровские летчики в годы войны

В эти дни приближается очередной юбилей Победы в Великой Отечественной войне. В горькие и славные страницы нашей истории свои строки — в тылу и на фронте — вписали и дальневосточные летчики. Именно о них свою книгу написал хабаровский писатель, редактор и журналист Станислав Глухов. И некоторые главы о той трудной, но важной поре в истории нашей страны мы предлагаем вашему вниманию.

После окончания Балашовской летной школы полагался каждому выпускнику месяц отпуска. Провел его Василий Алексахин дома, в Вышнем Волочке. Справил себе красивый бумажник для документов и фанерный чемодан. Положил туда булку хлеба, банку консервов, а также выданные в училище подушку с одеялом. И отбыл. На край земли, в неведомый ему Хабаровск.

За десять суток за вагонным окном вся Россия прошла... Подъезжая, увидел синеющие на горизонте Хехцирские сопки — и стало немного боязно: над горами летать не приходилось.

К начальнику управления явился при полном параде: сияющая пуговицами шинель с «курицей» — эмблемой на рукаве, голубые петлицы, фуражка с кокардой, черные брюки с тридцатисантиметровым клешем. Все как у нормального девятнадцатилетнего парня.

Лихо отрапортовал:

— Курсант Балашовской летной школы Алексахин прибыл для работы в Дальневосточном управлении!

Большого энтузиазма, как заметил прибывший, его рапорт не вызвал. Неудивительно: курсант он и есть курсант, много в Амуре воды утечет, пока он хорошим летчиком станет... Так подумал начальник, но вслух сказал:

— Что ж, рады пополнению. Посылаем вас во владивостокский аэропорт Вторая Речка, в звено Титлова. Прибудут в управление новые самолеты, постараюсь один выделить для вас.

Два деревянных жилых дома, штаб, четыре самолета У-2 — вот все хозяйство звена. На двоих с Борисом Богдановым, однокашником по училищу, досталась комнатка, в углу — разваленная печь. Михаил Титлов присматривался к ним, а они к нему. Самолетов для них пока не было, и они с Богдановым взялись на общественных началах преподавать в городском аэроклубе: Алексахин мотор, его друг — аэродинамику. За пять месяцев вечерних занятий они успели сделать выпуск, обучили группу мотористов.

Весной отправили их в тренировочный отряд, что был в соседних Озерных Ключах. Возглавлявший отряд Василий Борисов оттренировал их и «вывез» на П-5. Они даже успели налетать за лето часов по 250 на своих По-2 — в бухту Ольгу, в Краскино. И тут пришла телеграмма из Хабаровска: пилотов Алексахина и Богданова направить в только что организованное Умальтинское авиазвено.

За окном стоял золотой приморский сентябрь 1940 года.

Итак, поездом Владивосток — Москва до Архары, там располагается аэродром. Отсюда 240 километров до центра Верхне-Буреинского района — Чекунды, далее 150 км до небольшого таежного поселка Усть-Умальта. Сюда, на место базирования звена, их привезли на своих П-5 опытные пилоты, направленные из санавиации, Иван Трубач и Анатолий Иванов. До самого Умальтинского рудника оставалось каких-то 60 километров.

В тот же вечер командир Умальтинского звена Кудинов провел в бараке, где они разместились, собрание.

— Международную обстановку, товарищи, вы знаете, — начал он, пристукивая в такт словам ладонью по столу. — Красная Армия недавно разрушила финскую линию Маннергейма, которая угрожала нашему городу Ленина, но Европу порабощает фашистская Германия. Нам надо крепить оборону. Так вот, на этом самом руднике, для обслуживания которого специально создано наше звено, добывается один из редких на земле металлов, молибден. Без него не изготовишь ни ствол винтовки, ни броню для танка. Никакой дороги на этот таежный рудник нет, вывозят продукцию и завозят все необходимое раз в году — зимой, по замерзшей реке Бурее. Так что у них вся надежда на самолеты!

И началась работа.

Груз — по три 60-килограммовых мешка с концентратом молибдена на легких По-2 вывозили с рудника на Усть-Умальту или Чекунду. На эти большие площадки могли садиться более мощные самолеты П-5, поднимающие до 800 кило. Они везли металл в Архару, где по железной дороге его отправляли на завод. Вот, собственно, и вся схема организации их работы: ясно и просто. Но — лишь на бумаге...

Первый раз на рудник Василий Алексахин слетал, не имея на то разрешения, не получив тренировки, ни разу не побывав там и даже не видя площадку. О ней он знал только по рассказам товарищей.

В самый канун нового 1941 года Кудинов улетел к семье в Хабаровск, Богданов задержался в Архаре. Днем 31 декабря на базе из пилотов оставался один Алексахин. В тот момент и появились на Усть-Умальтинском аэродроме двое. У одного на длинном кожаном меховом реглане прикручен орден боевого Красного Знамени на красном банте. Представились: один — директор рудника, второй — товарищ из главка, из Москвы. Просят подбросить их на рудник. Алексахии отказывается: не имею права. Да и машина у него на лыжах, а на короткой рудничной площадке можно садиться только на колесах, чтобы пробег был меньше. Директор нажимает па самолюбие.

— Слушай, летчик, перед руководством московским, ей богу, стыдно...

Вот ситуация: слетает — накажут, и не слетать нельзя. Подошел посоветоваться к Ване Шмыкову, авиатехнику. Тот на руднике бывал не раз.

— Давай, Вася, слетай. Лучше на лыжах, если у тебя опыта посадки на колесах нет. Но давай потренируемся, я тебе сейчас ограничители на полосе положу — в размере той площадки. Если уложишься — лети.

Взлетел. Сел. Уложился. Пассажиры повеселели.

Летели на высоте 1500 метров. Холод пронимает насквозь, но терпят директор и москвич, куда денешься. Умальтинка — хороший ориентир. И все же Алексахин сразу площадку не смог заметить, уж слишком она маленькой оказалась. Снизился. Смотрит, «колдун» — ветроуказатель на столбе, приготовленные к загрузке мешки с молибденом, будка техников.

Опыт он и есть опыт. Теоретически все знал. Например, то, что перед заходом на посадку надо хорошо прогреть в воздухе мотор. Но — выскочило из головы...

Чтобы быстрее зайти на посадку, Алексахин сваливает самолет на крыло, выключает мотор. И тут же чувствует: не уложился, надо уходить на второй круг. Запускает мотор, пытаясь набрать высоту, но... непрогретый предварительно мотор начинает предательски «тыркать».

Обдало жаром всего: неужели врежутся в сопку? Нет, пронесло. Опыт учел, мотор прогрел, прицелился на полосу поточнее. Сели!

Груз в обратную дорогу брать не стал, самому бы целым отсюда выбраться... Но не зря подсказывало сердце, что добром этот полет не кончится: при взлете обрывается амортизатор одной из лыж, и она моментально задирается вверх. Резко увеличивается сопротивление воздуха, падает скорость. Еле-еле набрал высоту. Пока летел, перебирал варианты посадки. Сделал так: перед самой землей ткнул машину носом и, едва задранная лыжа коснулась полосы, выровнял самолет, ставя лыжу горизонтально. Выключил мотор, пот со лба вытер.

И тотчас начала грызть совесть. Пытался оправдать себя, мол, пора догонять наших «старичков», смог же... Но утешения были слабыми.

Когда вернулся Кудинов, Алексахин сразу подошел к нему:

— Товарищ командир, разрешите доложить: во время вашего отсутствия я без разрешения летал на рудник.

Помолчал Кудинов. Минуты показались Алексахину вечностью. Про себя Василий решил: если что — уйдет из авиации, позора терпеть не будет.

— Слетал, говоришь... Ну и как — страшно?

— Страшно...

— Еще полетишь без спросу?

— Нет...

Три дня командир не разговаривал с провинившимся летчиком. Честное слово, думал Алексахин, лучше бы отругал.

Наконец зовет:

— Дай команду Шмыкову, пусть переставит твой самолет на колеса. — Потом расстелил схему Умальтинской площадки. — Рассказывай, как садился.

Дал командир в тот день тренировку, посадок пять они сделали. После этого Василию Алексахину было доверено летать на рудник.

...Умальтинское звено особого назначения с самого своего начала стало для многих десятков прошедших через Умальту молодых летчиков суровой школой личностного и профессионального возмужания...

Лето 1942 года. Война. В блокаде Ленинград. Фашисты на самых подступах к Сталинграду. Начинается битва за Кавказ. На картах егерей немецкой альпийской дивизии «Эдельвейс», штурмующей кавказкие перевалы, особо помечен затерявшийся высоко в горах поселок — Тырныауз. Именно здесь расположен крупнейший советский вольфрамо-молибденовый комбинат. Но врагу так и не достались его богатства: перед тем, как уйти отсюда, горняки успели вывезти все ценное оборудование, а шахты — завалить... Теперь, если не считать нескольких мелких молибденовых месторождений в Сибири и Забайкалье, вся надежда у оборонной промышленности страны оставалась на Умальту.

А на руднике, на его беспрерывно работавших шахтах и обогатительной фабрике, в свою очередь, надеялись на авиаторов. Дороги, связывающей рудник с Большой землей, по-прежнему не было. Стальное полотно Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, проложенное от Известковой в сторону соседнего с Умальтой угольного Ургала, было снято и отправлено для строительства Сталинградской рокады.

На одном из рабочих собраний рудоуправления, где в президиуме сидели командир авиаотряда Илья Черемушников, летчики Василий Алексахин и Яков Шихманов, была зачитана телеграмма с одного из уральских заводов: «Из-за нехватки вашей продукции срывается выпуск танков...» Горячо обсуждали тогда горняки, как им поправить положение. Дали слово неукоснительно выдерживать намеченный график вывозки молибдена и летчики.

В то время на нужды Умальтинского рудника уже работало более двух десятков самолетов. Для ускорения темпов работ Дальневосточное управление нашло возможным выделить умальтинцам два мощных самолета ПС-40, которые связывали Архару с Чекундой. А между рудником и Усть-Умальтой беспрерывно сновали юркие По-2. Летом начинали полеты еще до рассвета. На рудник везли срочные и аварийные грузы: огнеупорный кирпич, чугунные шары для мельниц фабрики, запасные части к механизмам, горючее. А оттуда самый ценный груз — металл.

Не было в те военные годы у летчиков понятия предельной санитарной нормы налета: работали по потребности, налетывая в иной месяц по 200 с лишним часов. До 23 рейсов за день успевал сделать между рудником и Усть-Умальтой Василий Алексахин. Теперь уже он, двадцатидвухлетний пилот, ходил в «старичках». Алексахин, Богданов, Енин, Волчков, Травников, Елов, Хоменко заменяли сейчас тех опытных пилотов, которые ушли на фронт или в перегоночную авиацию.

Присылал письма с треугольным штемпелем Анатолий Иванов. Сначала вместе с умальтинцами Иваном Трубачом и Мишей Явлинским он работал в 12-й особой перегоночной авиагруппе, а затем добился перевода в авиацию дальнего действия. Первым среди летчиков, пришедших в военно-воздушные силы из ГВФ, станет Анатолий Иванов генералом авиации, заслужит звание Героя Советского Союза, освоит реактивную технику. И среди тех первых девяти реактивных истребителей, которые пройдут во время парада Победы над Красной площадью, будет и его машина...

Отправлялись с Умальтинского аэродрома в авиацию дальнего действия и другие летчики. Отчаянно смело воевал Кудинов, его бомбардировщик собьют в сорок четвертом. Анатолий Енин, за верткость и непоседливость прозванный на Умальте «Юлаем», пройдет всю войну, будет командовать авиаполком. Кудрявый «Робинзон», как шутливо прозвали Анатолия Тинякова, не вернется с боевого задания 4 мая 1945 года, не дожив до Победы всего несколько дней... До конца войны будут водить бомбардировщики Виктор Клинов, Игорь Степанов — бывшие умальтинцы...

Трудно было летать в тех местах зимой, нелегко и летом. Над высокими горами, укрывающими со всех сторон рудник, постоянно формировались грозовые тучи. Зацепится такая туча за какую-нибудь вершину и стоит, бьет в землю молниями. Тут ее даже на П-5, у которого потолок пять тысяч метров, не «перепрыгнешь» — приходится обходить.

На метеопрогноз по трассе особенно надеяться не приходилось. Да и что могут они предсказать: одна девушка-синоптик сидит в Усть-Умальте, другая — в Архаре. Что между этими пунктами происходит, одному богу известно, да и того, как известно, нет.

Алексахин надеялся на себя. Вовремя сориентироваться в метеообстановке и уйти в район хорошей погоды во многом помогало то, что он неплохо рисовал. Глаз точно подмечал, где и какие появляются облака, их цвет, форму... Словом, сам себе прогноз.

По утрам в июне-июле земля в районе рудника сильно остывала. Вот и в тот раз, когда еще до рассвета Василий Алексахин подходил к поселку, все было залито сплошным молоком густого тумана. Видны одни лишь крыши домов. Василий прицелился по двухэтажному зданию управления, выбрал створ, то есть ориентиры и провел мысленную прямую линию через них. Три раза заходил на посадку, хотел даже вернуться, но пересилил страх, собрался и сел. Благополучно.

Погода задержала его на руднике. Напросился посмотреть шахту. Несмотря на летнюю жару, одели его в ватный костюм, резиновые сапоги, прорезиненный плащ и шляпу. Дали в руки тяжелую лампу-карбидку. Уже на подходе шахта дохнула таким подземным хладом, что невольно поежился даже в своей экипировке.

Шахта была сильно обводнена, со всех сторон капало и текло, пронизывала сырость. Но в одном из забоев, куда его провели, работавшим там горнякам было жарко. Посмотрел летчик, как забуривают шпуры — отверстия под взрывчатку. Попросил попробовать. Горняк, сверкнув белозубой улыбкой, передал отбойный молоток, поправил ведущий к нему воздушный шланг: мол, давай, авиация! Тяжелый и скользкий от воды молоток с сухим треском забился в руках Алексахина.

Вспомнился после посещения шахты Василию случай, как однажды зимой пришлось вывозить из тайги одного геолога. Тот разведывал вокруг рудника новые молибденовые жилы, провалился в ручей и сильно обморозил ноги. И когда его несли к самолету на носилках и когда они летели в Архаринскую больницу, геолог ни на минуту не выпускал из рук тяжелого мешочка с образцами. Когда Алексахин стал спрашивать у геолога о самочувствии, тот радостно тряхнул мешочком: «Что ноги, вот — главное. Образцы пород везу, есть тут кое-что...»

Летом сорок третьего года в Умальтинское звено прибыла целая группа выпускников летного училища, так сказать, уже третье поколение умальтинпев — Владимир Михайлов, Петр Логунов, Михаил Шелепаев, Василий Кречетов... Летала на рудник и одна из тех десяти женщин-летчиц, что работали в военные годы в Дальневосточном управлении, — Мария Деркунская. С самого начала образования звена работали в нем авиатехники Шмыков, Медведев, Шкатов, мотористы Ефремов, Васильченко, Донченко. Этого Донченко за его необычайную силищу все называли не иначе как Домкратом: там, где трое самолет разворачивают, справлялся один!

Асом считался авиатехник Ефим Козярский. Не существовало такой неполадки в моторе, которую бы он не смог обнаружить и устранить. О его нелегкой профессии выразительно говорили руки, распухшие от работы без рукавиц на сорокаградусном морозе...

Не одни летчики уходили с Умальты на фронт. Добровольцем ушел туда и не вернулся алексахинский авиатехник Ваня Шмыков. Пять рапортов об отправке на фронт писал начальству старший авиатехник Афанасий Кальченко. И каждый заканчивался выговором. «Ваш фронт, товарищ Кальченко, там, на Умальте», — отвечали ему.

Наконец начальство не выдержало. Отпустили их вместе с бесконечно подававшим рапорта Яковом Шихмановым на фронт. Доехали они поездом до Новосибирска, а там на перроне — стрельба, музыка, крики. Ничего не понимая, выскочили из вагона и тут же попали в объятия: «Родные мои, Победа!»

Война с фашистской Германией закончилась. Но на Дальнем Востоке еще висели грозовые военные тучи. Дальневосточное управление гражданского воздушного флота ждало еще одно нелегкое испытание: участие в войне с милитаристской Японией.

9 августа 1945 года, когда часы отсчитывали первые минуты после официального объявления войны Японии, когда из Токио на борту нескольких гидролодок «Каталина» вылетали все работники советского посольства, а им навстречу летел из Москвы состав японского посольства, командир авиаотряда, кавалер ордена Красной Звезды Василий Михайлович Алексахин доставал из сейфа пакет, на котором значилось: «Вскрыть в случае объявления войны...»

Читайте нас в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм или Яндекс.Дзен