Дальневосточная республика: всерьёз, но ненадолго

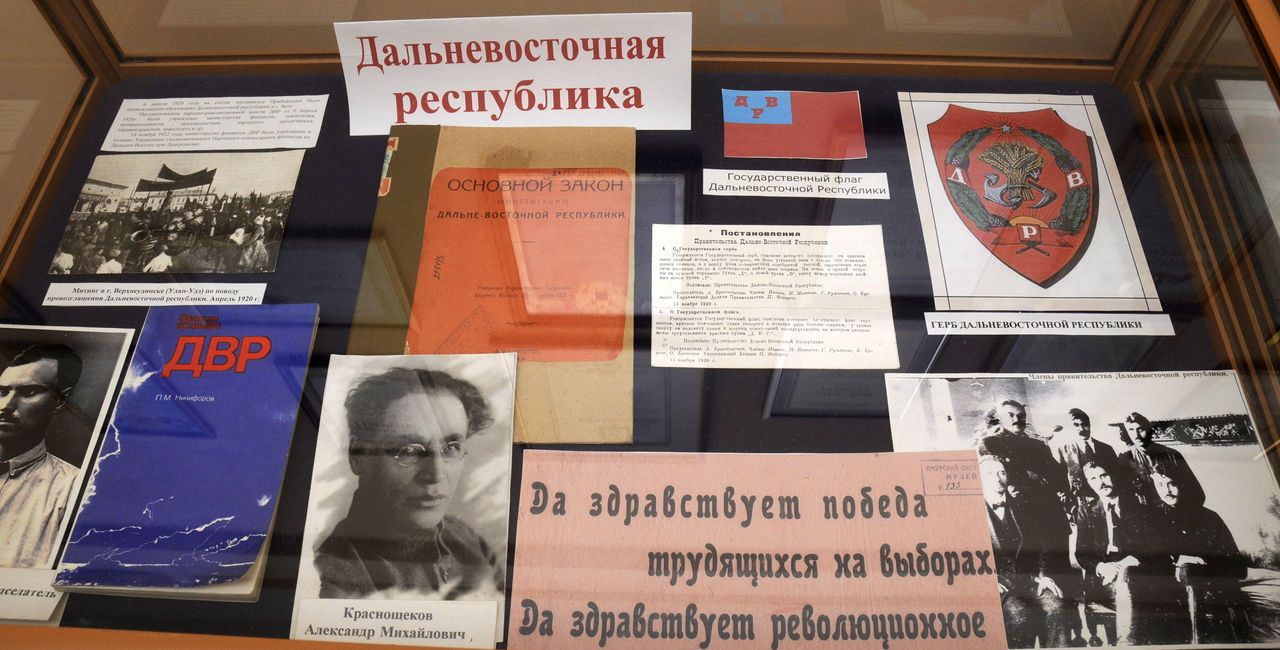

Под занавес 2018 года руководство страны присоединило к Дальневосточному федеральному округу два региона и ДФО удивительным образом стало напоминать другое недолговечное образование, находившееся на территории российского Дальнего Востока и именовавшееся ДВР — Дальневосточная республика.

Это буферное государство, созданное век назад, в 1920 году, как временный маневр, просуществовало лишь до окончания Гражданской войны в регионе. Но оно запомнилось своим уникальным политическим строем и включением в свой состав территории Забайкалья. Эта особенность и заставила в наши дни многих вспомнить об этом образовании и попытаться провести аналогии.

Но, разумеется, прямых аналогий быть не может – в 1920 году такой шаг диктовали исключительно внешнеполитические обстоятельства. Попробуем вспомнить.

Конец войне?

В 1920 году в целом в стране Гражданская война закончилась окончательной победой большевиков, и лишь в отдельных районах страны (преимущественно, на окраинах) она еще не была завершена. Такой окраиной и был Дальний Восток, который окончательно вошёл в состав Советской России лишь в 1922 году.

К началу 1920 года после разгрома вооруженных сил Александра Колчака Советская власть была установлена в Сибири. Казалось бы, очередь за Дальним Востоком. Но здесь серьезным противником была Япония. Советская Россия была истощена Гражданской войной и конфликт с Японией был крайне нежелателен.

Еще не были разгромлены части генерала Антона Деникина, и сохранялась угроза со стороны Польши. Советская сторона предлагала Японии заключить мирный договор с учётом её экономических и торговых интересов на Дальнем Востоке, вот только японское правительство не стало рассматривать эти предложения. Осложнил дело и «николаевский инцидент».

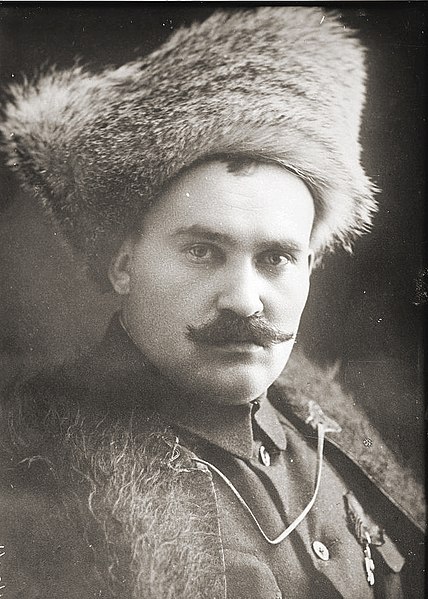

Авантюра Тряпицына

В феврале 1920-го партизанские отряды, действующие в низовьях Амура под командованием анархиста-максималиста Якова Тряпицына, заключили договор о нейтралитете с японским гарнизоном и вошли в Николаевск-на-Амуре. 12 марта японский гарнизон (350 чел.) и местная японская колония (380 чел.) внезапно напали на партизан, но были разгромлены. Позже почти все японские пленные были расстреляны. Тряпицын, используя местную радиостанцию, призвал все революционные силы региона к войне с Японией.

22 марта Народный комиссариат иностранных дел (НКИД) РСФСР выразил сожаление в связи с происшедшими событиями в Николаевске-на-Амуре и вновь предложил начать мирные переговоры между Советской Россией и Японией. Однако правящие круги Японии заявили о необходимости «компенсации» за «николаевский инцидент». В качестве таковой японцы заняли Северный Сахалин, преследуя свои цели – удержать нефтяные и угольные месторождения (ушли с этой части острова они только в 1925 году). А летом 1920-го японцы высадили десант в низовьях Амура.

Отряд Тряпицына был вынужден эвакуироваться из Николаевска. При отступлении партизаны сожгли город и угнали почти всех жителей в таежный поселок Керби (сейчас -поселок имени Полины Осипенко). Здесь в отряде произошел переворот, и партизаны устроили суд над бывшим командиром. За преступления против мирного населения. Тряпицын со своими соратниками был расстрелян.

Такое осложнение ситуации и привело к окончательному решению о создании на Дальнем Востоке буферного государства, которое могло бы вести переговоры с Японией. Формально – самостоятельно, на деле – находящегося под контролем Советской России.

Рождение буфера

6 апреля 1920 года в Верхнеудинске (сейчас Улан-Удэ) Съезд трудящихся Забайкалья провозгласил создание ДВР в составе Забайкальской, Приамурской и Приморской областей, Камчатки и полосы отчуждения КВЖД (представительства ДВР действовали лишь на крупных станциях магистрали). 14 мая Советское правительство официально признало дальневосточную государственность.

С точки зрения большевиков, ДВР создавалась с одной главной целью – предотвращение войны Советской России с Японией и мирная ликвидация интервенции. Этим и занялось правительство ДВР с самого начала: и 15 июля 1920 года на станции Гонготта в Забайкалье подписан «Договор о перемирии» между Правительством Дальневосточной республики и командованием японских экспедиционных войск на Дальнем Востоке.

Правда, буферная республика была вынуждена признать свой несоветский и некоммунистический характер. А еще на территории ДВР не должны были находиться какие-либо иностранные войска, что означало невозможность военной помощи Советской России.

Стоит сразу отбросить иллюзии – строительством ДВР занимались местные коммунисты, опиравшиеся на прямые директивы Владимира Ленина, ЦК РКП(б), Совета народных комиссаров (СНК) и НКИД РСФСР. Правительство и Министерство иностранных дел буфера возглавили большевики Александр Краснощёков и Николай Матвеев. При этом выборы в органы власти ДВР были всеобщими, равными, прямыми и тайными. Но руководящая роль принадлежала РКП (б).

По сути, в ДВР под прикрытием буржуазно-демократической оболочки проводилась политика партии большевиков, а ее вооруженные силы – Народно-революционная армия (НРА) – фактически были одной из армий Советской России. Да и Государственная политическая охрана (ГПО) – местная госбезопасность – была практически филиалом ВЧК-ОГПУ. Политикой ДВР руководил ЦК РКП(б) через назначенное Дальневосточное Бюро.

«Читинская пробка»

Вернемся к вопросу о границах ДВР. Почему буфер был образован с включением в его состав Забайкалья? Всему виной – так называемая «Читинская пробка». В Чите и на территории вокруг нее у власти находился белый режим атамана Григория Семёнова, который пользовался поддержкой японского командования. Он также пытался создать собственный буфер, считая себя преемником Колчака.

Но его попытки привлечь на свою сторону массы не увенчались успехом. Слишком одиозной фигурой был Семёнов, с именем которого ассоциировались массовые казни, незаконные аресты и бессудные расправы. Ни призывы атамана к населению, ни обещания прекратить карательные меры не способствовали привлечению масс. Лишь японцы продолжали оказывать ему некоторую поддержку, и даже американцы.

«Читинская пробка» была еще одной причиной создания буфера. Подконтрольная Семёнову зона разделяла край на части, мешала телеграфному и железнодорожному сообщению между Верхнеудинском, восточным Забайкалье и Амурскую областью и Приморьем. Это препятствовало объединению дальневосточных областей. С другой стороны, атаман сам оказался зажатым между двух огней: с востока против него бились военные части Амурской области, а с запада его теснили войска ДВР. Но лишь после изменения позиции Японии, поддерживавшей атамана, удалось решить эту проблему.

Японцам в это время хватало своих проблем. Война обходилась дорого для экономики, да и общественность протестовала против вмешательства во внутренние дела России. Оказывали постоянное дипломатическое давление на Японию РСФСР и ДВР. Да и США, которым было невыгодно усиление Японии на Дальнем Востоке, тоже давили. Под воздействием всех этих обстоятельств, японцы были вынуждены отказаться от своих планов в Сибири. Еще весной 1920-го они вывели войска из Амурской области, а в августе решили оставить и Забайкалье. С этого момента режим Семёнова был обречён.

16 октября 1920 года из Забайкалья ушел последний эшелон с японскими войсками. 22 октября «белая» Чита пала под ударами НРА.

С новой столицей

После ликвидации «Читинской пробки» в Чите с 28 октября по 11 ноября прошла конференция областных правительств Дальнего Востока, завершившая объединение Забайкальской, Амурской, Приморской, Сахалинской и Камчатской областей вокруг правительства ДВР. Председателем его стал большевик Александр Краснощёков, а Чита стала новой столицей ДВР.

Казалось бы, единственной проблемой дальневосточного буфера осталась Япония. Тем более, что победа над белыми силами в Забайкалье совпала с разгромом армии Петра Врангеля в Крыму. На большей части российской территории Гражданская война завершилась. Но оставившие Забайкалье белые части по КВЖД перебазировались в Приморье. Японцы, которые формально соблюдали нейтралитет, фактически поддерживали белые силы, устроившие в 1921 году переворот в Приморье. Гражданская война на Дальнем Востоке продолжалась, поэтому сохранялась и необходимость существования ДВР.

Лишь в октябре 1922-го после ряда поражений от частей НРА и партизанских отрядов последние остатки белых сил покинули Приморье. 25 октября войска НРА вошли во Владивосток. В этот же день в 15 часов последний японский транспорт ушёл из порта. Из-за нарастающего экономического и политического кризиса в стране, а также протестов ряда держав, в первую очередь РСФСР и США, Япония приняла решение уйти с Дальнего Востока.

Задача ДВР была выполнена. В ноябре 1922 года она прекратила свое существование. Бывшая Дальневосточная республика была включена в состав РСФСР как Дальневосточная область.

В дальнейшем на ДВ еще не раз происходили территориальные трансформации, но все они, в том числе и нынешние решения по ДФО и его столице, происходили в рамках российской государственности. До радикальных форм в виде ДВР, о которой некоторые особо свободолюбивые дальневосточники порой вспоминают с ностальгией, дело все же никогда не доходило...

Читайте нас в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм или Яндекс.Дзен