Сокровища Долинского музея: истории экспонатов с острова Сахалин

Культурное наследие Сахалинской области продолжает привлекать внимание исследователей и туристов. Одним из центров сохранения истории региона является Долинский историко-краеведческий музей, который посетила корреспондент «Хабинфо».

Музей занимает двухэтажное здание в центральной части города. Территория вокруг учреждения благоустроена: разбиты цветочные клумбы, высажены зелёные насаждения.

Учреждение было создано четыре года назад. Статистика посещаемости демонстрирует постепенный рост интереса к музею: если в первый год работы ежемесячно музей принимали до 200 посетителей, то сейчас этот показатель составляет 600 человек в месяц.

Фонды музея также постоянно пополняются. В 2021 году коллекция насчитывала 699 предметов, а на текущий момент количество экспонатов увеличилось до 1036 единиц хранения.

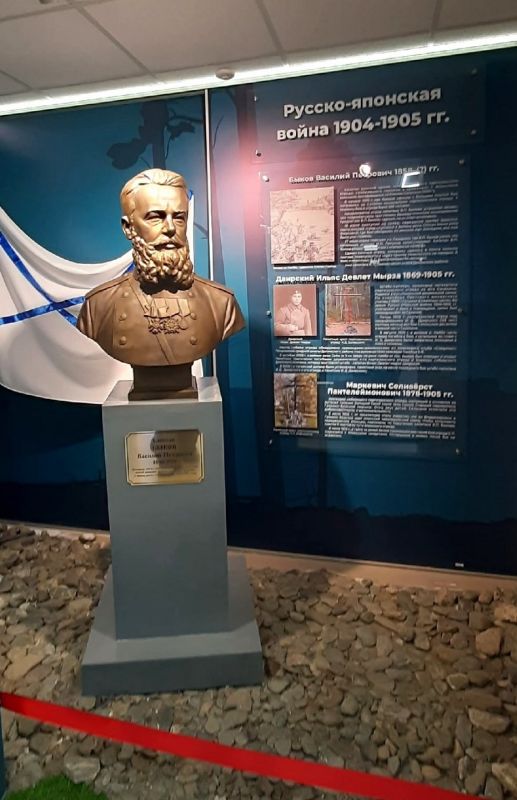

Значительная часть экспозиций музея посвящена истории муниципального образования. Среди музейных объектов особое место занимает бюст Василия Петровича Быкова — капитана пятого партизанского отряда. Он проявил героизм во время боевых действий против японских войск, которые высадились на территории Южного Сахалина в 1905 году.

Героизм Быкова

Русско-японская война 1904 — 1905 годов оставила значительный след в истории Дальнего Востока. Конфликт начался в начале 1904 года, когда Япония предприняла активные военные действия против Российской империи. Как говорят историки, захват острова не был первоочередной целью Японии в начале войны, а явился скорее следствием ее военных успехов.

22 января 1905 года Василия Быкова командировали в распоряжение начальника штаба Приамурского военного округа для дальнейшей отправки на Сахалин.

В это время губернатор Сахалина Михаил Ляпунов осознавал, что у него нет сил, достаточных для того, чтобы отразить японский десант, который наверняка будет очень многочисленным. Поэтому Ляпунов решил разделить своих солдат (среди которых было немало сахалинских каторжан, согласившихся воевать с японцами в обмен за свободу) на несколько партизанских отрядов. Одним из отрядов и руководил Василий Быков.

Василий Петрович понимал трудность поставленной перед ним задачи. Управление русскими войсками было крайне затруднено отсутствием телеграфа и достаточного количества конных. Стало быть, придётся рассчитывать не на указания начальства, а исключительно на собственные силы.

Многое из того, что сейчас известно о действиях отряда Быкова, восстановил впоследствии краевед из села Углезаводск Долинского района (прежде — Отрадное) Виктор Горобец. По его словам, когда Василий Петрович прибыл в Галкино-Врасское (ныне город Долинск), там его встретил 27-летний Селиверст Маркевич: начальник местной тюрьмы, коренной островитянин. Он принёс горькую весть о том, что во Владимировке (нынешний Южно-Сахалинск) тамошние чиновники собираются капитулировать перед захватчиками.

Получив такие вести, Быков предположил, что из захваченной Владимировки японцы двинутся на север, и принял решение преградить им путь. Он велел Маркевичу собрать небольшой отряд и уничтожить мосты по дороге от Владимировки до Галкино-Врасского.

«При столкновении партизан с японцами в окрестностях нынешнего Сокола (Долинский район) завязался бой. Партизаны Маркевича перебили очень много чужеземцев, но и сами погибли», — отмечает Горобец.

Что касается Быкова, после гибели отряда Маркевича устроил японцам засаду в Романовском (сейчас село Октябрьское). Бой был долгий: у противника погибло 18 кавалеристов вместе с командиром. Единственный японец, уцелевший в той стычке, прибежал в ближайшее село Никольское, и сообщил своим. Однако новый японский отряд, двинувшийся на Быкова, тоже попал в засаду — Василий Петрович устроил её в ущелье близ лесозавода (сейчас окраина села Быков Долинского района). Состоявшийся там бой был проигран оккупантами.

Не сдался врагу и, отступая, спас людей

Понеся серьёзные потери, подданные микадо поняли, что для того, чтобы раздавить отряд Быкова, им понадобятся крупные силы. Враг собрал до 2 тысяч человек, подтянул лёгкую артиллерию. Понимая, что японцы готовят мощный удар, Быков решил идти навстречу батальону штабс-капитана Сомова, который направлялся на помощь его дружинникам. Но на полпути Сомов получил приказ губернатора Сахалина Ляпунова вернуться в селение Онор и сдаться, что он и сделал.

Японцы в районе подвесного моста через реку Найба оставили письма, в которых предлагали Быкову сдаться, но он ответил отказом. Быковцы перевалили по Найбе через хребет Шренка, вышли на реку Атасан (сейчас Фирсовка).

Далее быковцы двинулись по морскому берегу в сторону селения Серорока (нынешнее Взморье). Там Быков узнал от телеграфиста потрясшую его новость: губернатор Сахалина сдался сам и велел сложить оружие всем партизанским отрядам. На этом, по сути, борьба за Сахалин и окончилась. Быков, будучи истинно русским офицером, следовать губернаторскому примеру не пожелал. Главной его задачей стало спасение доверившихся ему людей.

И это ему удалось. Василий Быков переправил через пролив Невельского на материк 203 человека. Погибли же в боях и умерли 54 дружинника из числа быковцев. В память о героизме Быкова в одноименном селе Долинского района установлен его бюст.

В ногу со временем

Но вернемся к современности. В фондах музея хранятся подлинные кандалы каторжника — железные браслеты, соединённые цепью. Этот исторический артефакт был обнаружен местными жителями во время прогулки на берегу ручья.

Сегодня Сахалин ассоциируется с романтическими пейзажами: бескрайним морем, живописными сопками и удивительной природой. Однако всего 150 лет назад остров служил местом расположения крупнейшей каторжной тюрьмы Российской империи. Попасть сюда считалось худшим наказанием для любого преступника того времени.

В музее представлена экспозиция, посвящённая истории переселенцев и корейского населения острова. Сахалин является домом для более чем 445 тысяч жителей, среди которых около 45 тысяч человек — корейцы. Их история, культурные традиции и жизненный уклад представляют особый исследовательский интерес.

А на втором этаже здания располагается выставочное пространство с регулярно обновляемыми экспозициями работ сахалинских художников.

Завод перемещался вместе в армией

В музее представлена и экспозиция, посвящённая военной тематике. Несмотря на то, что до территории Сахалинской области, являвшейся самой восточной точкой СССР, немецкие оккупанты не добрались, регион находился в особом стратегическом положении. Будучи тыловым районом, область могла в любой момент превратиться в прифронтовую зону из-за соседства с Японией, которая выступала союзником нацистской Германии.

Главные бои на Южном Сахалине развернулись уже после 9 мая 1945 года — на советско‐японской границе, которая проходила на 50-й параллели. В итоге Южно‐Сахалинской наступательной операции Южный Сахалин был полностью освобожден от японских захватчиков.

31 августа были освобождены острова Кунашир и Шикотан. А 2 сентября 1945 Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции. Это и стало финальной точкой Второй мировой войны.

Как рассказала директор музея Елена Леонидовна Марцинишена, на территории Долинского района в годы войны военные действия не проводились, но в самом Долинске работал танко-ремонтный завод.

Во время осмотра музейных экспонатов рассматриваю предметы, связанные с заводом: шлем танкиста, солдатскую каску, алюминиевую кружку и миску, а также старинный альбом с чёрно-белыми фотографиями.

История предприятия уходит корнями в военное время. Легендарный танк Т-34 входил в состав дивизии. Согласно историческим данным, 119-й бронетанковый ремонтный завод в Долинске занимался их ремонтом. Завод был создан в 1943 году и во время Великой Отечественной войны и перемещался вместе с армией. А в 1946 году предприятие было передислоцировано на Сахалин.

Подвижной завод мог свободно обходиться без стационарных производственных помещений и энергоустановок. Перемещался он на машинах и поездах. Всё оборудование и сборочные цеха могли развертываться в кратчайшие сроки, обеспечивая быстрый и качественный ремонт тяжелой техники.

Завод, в зависимости от продвижения фронта на запад, пять раз менял своё место дислокации, располагаясь в районе ст. Езерище, под г. Ковелем, на станциях Игналино, Куршенай и Пивенгай Литовской ССР. А в марте 1945 года передислоцировался на территорию Германии, под местечко Зомерац.

После войны в августе 1945 года завод был перебазирован на Дальний Восток в поселок Бабстово Еврейской автономной области, став на то время единственным предприятием такого рода на Дальнем Востоке. Но уже в 1946 году завод был вновь перебазирован, но уже на остров Сахалин в город Долинск.

Мне, как бывшей жительнице острова, запомнились трудные 90-е годы. Завод в то время стал для Долинского района градообразующим предприятием. По словам моего земляка, служившего по контракту в те годы в воинской части, на базе которой располагался завод, люди получали наряду с зарплатой продовольственное и вещевое обеспечение, и еще носили форму «афганку». У приезжих это вызывало удивление: «Что город находится на военном положении».

На сахалинской земле сотрудники завода ремонтировали боевые машины вплоть до 2010 года. В тот год воинскую часть расформировали и завод прекратил своё существование. В память о его боевых и трудовых заслугах в сквере Славы в Долинске установлен памятник знаменитому «тридцать четвертому».

Читайте нас в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм или Яндекс.Дзен