Григорий Гусак — художник и собиратель коллекции народного искусства ДВХМ

Искусство коренных малочисленных народов Приамурья, само по себе являясь уникальным культурным явлением, достойным сохранения и дальнейшего развития, присутствует в фондах множества музеев Хабаровского края. Благодаря музеям традиции декоративно-прикладного творчества аборигенов Амура не только сохраняются, но и в формате выставок, экскурсий по фондам и другим мероприятий могут вдохновлять современных мастеров на создание новых шедевров как в традиционных, так и в более новаторских направлениях, сочетающих веяния нового времени и традиционные мотивы, берущие своё начало в глубокой древности.

Любое искусство — диалогично, оно всегда творчеством художников (в широком смысле слова) вступает во взаимодействие с внешним миром. В особенности — народное искусство, которое, как и язык, не существует отдельно от народа (являясь своего рода симбионтом этого народа), всегда восприимчиво к жизненному укладу своего этноса. Это отражается как на визуальных мотивах, так и на материалах и техниках, одни из которых исчезают за ненадобностью или в связи с утратой технологий, другие приобретаются или изобретаются.

И как и сам народ, искусство может отражаться в другом искусстве, произведения одного мастера могут вдохновлять других художников, мастеров иных жанров, становиться мотивами совершенно другой сферы эстетического бытия людей.

Отходя от абстрактных мыслеобразов, приведём конкретный пример взаимодействия аборигенной культуры и академической живописи. Таким примером может служить творчество художника Григория Виссарионовича Гусака (1900—1981). Это художник особенно близок Дальневосточному художественному музею тем, что являлся его научным сотрудником и с 1931 года выезжал с коллегами в районы Хабаровского края с целью собирания коллекции народного искусства за счет очередного отпуска, на собственные средства. В нанайских стойбищах Найхин, Дада, Дандон, Болонь, Джари, Нижние Халбы, а также в удэгейских стойбищах по р. Хор участники экспедиции фотографировали жителей в национальных одеждах, делали зарисовки предметов охоты, рыбной ловли, закупали лучшие предметы для музея, и таким образом в фондах музея появились вещи начала XIX века.

Такие экспедиции вдохновляли Григория Виссарионовича на написание живописных полотен, посвящённых аборигенам Приамурья и Приморья. Приведём некоторые работы, посвящённые этой тематике и хранящихся в фондах ДВХМ.

«Портрет молодого охотника» (рис.1), написанный в 1968 году по портретному эскизу Мирона Килендзюги — лучшего охотника села Гвасюги. Сам эскиз был написан с натуры в 1935 году. На портрете мы видим юношу на фоне природы, умиротворённое лицо которого гармонирует со спокойной погодой и лёгкой рябью на речной воде.

«Портрет Нюры Килендзюги — удэгейской художницы» (рис.2) написан в интерьере дома, где художница предстаёт в традиционном ярком наряде. Поступил портрет в коллекцию в 1935 году. А годом ранее из экспедиции в музей были привезены берестяные изделия авторства портретируемой: сосуд для сбора ягод (рис.3) и сумка для женских рукоделий (рис.4). Оба изделия богато украшены полихромным удэгейским орнаментом, они довольно часто появляются на тематических выставках музея.

Работа «Нанайская художница режет орнамент» 1932 года (рис.5) создана, скорее всего, не с натуры — героиня больше похожа на собирательный образ. Предметы декоративно-прикладного искусства, представленные на холсте, — это экспонаты ДВХМ. Причём халат, лежащий на переднем плане, — халат свадебный «сикэ» (рис.6), датируется второй половиной XIX века. Он поступил в ДВХМ из краеведческого музея, а приобретён был у Актанки Сайлы в 1928 году в экспедиции. Возможно, художник вообразил и изобразил сцену создания халата, а именно — вырезывание для него орнамента.

Интересны Григорию Виссарионовичу были не только люди, но и природа, и культура местных аборигенов.

На работе «Забытые боги» 1967 года (рис.7) художник запечатлел деревянную ритуальную пластику: двух сэвэнов, по-видимому, брошенных в лесу. Работа отражает меняющееся отношение народов к традиционным верованиям: высокая фигура сэвэна изображает духа, чья функция была оберегать людей от оспы, с чем в ХХ веке прекрасно справлялась вакцинация.

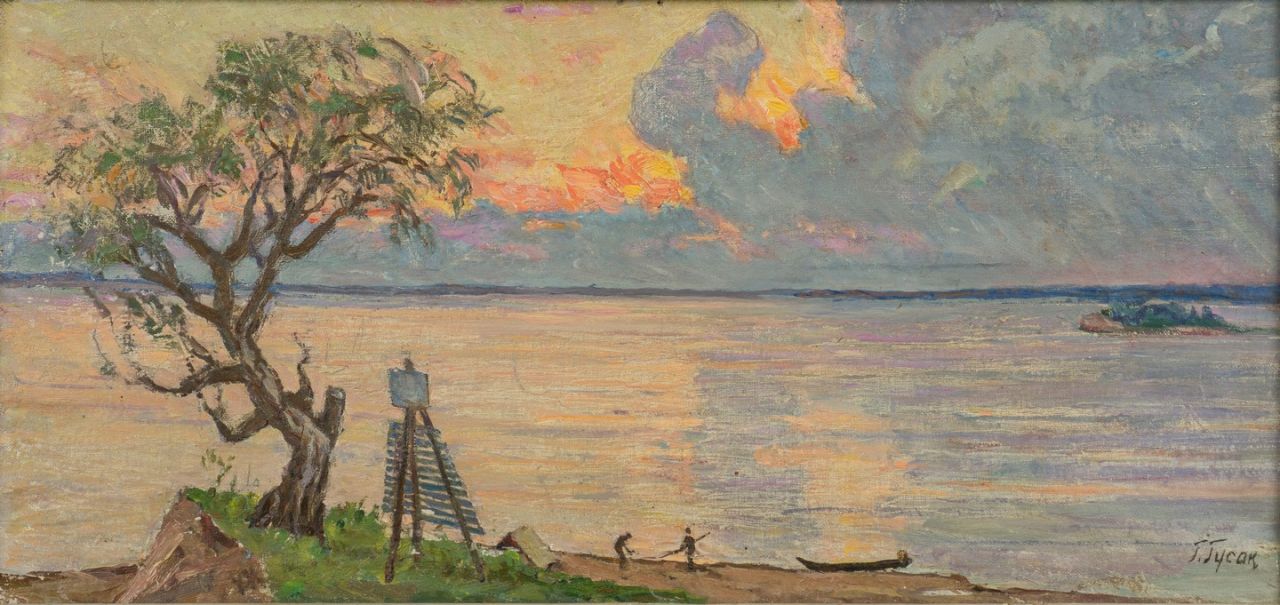

Одиннадцать музейных эскизов Гусака, посвящённых видам Амура, говорят о том, что художник был впечатлён местными пейзажами и непосредственно великой рекой, вдохновляющей не только его, но и все проживающие по берегам «Чёрного дракона» народы.

- Краткая биографическая справка:

Григорий Виссарионович Гусак родился 11 декабря 1900 года (п. Казакевичево, Хабаровский край) — живописец.

В 1917 году окончил Хабаровское реальное училище. Его наставником был художник С.Г. Ращенко. В 1921-1924 гг. учился на историко-филологическом факультете Хабаровского педагогического института. Профессионального художественного образования он не имел, поскольку занимался в вольных студиях рисунка.

До 1931 года преподавал черчение и рисование в школах Хабаровска. С 1931 года в качестве научного сотрудника Дальневосточного художественного музея выезжал в этнографические экспедиции в районы Хабаровского края, собирал этнографические коллекции. Он читал лекции, готовил доклады по изобразительному искусству, формировал уникальное этнографическое собрание предметов искусства коренных народов Приамурья.

С 1930 года был участником всевозможных выставок, в том числе выставок Ассоциации хабаровских художников (1930, 1938), выставки произведений московских художников (1936), Всесоюзной выставки молодых художников к 20-летию ВЛКСМ (Москва, 1939), а также дальневосточных краевых художественных выставок, проходивших в 1932-1935 гг. в Хабаровске, Благовещенске и Владивостоке.

С 1936 года жил в Москве, участвовал в различных художественных выставках. Участвовал в Великой Отечественной войне. В 1950-е гг. был главным художником павильона «Сибирь» на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.

В 1974 году подарил Дальневосточному художественному музею 200 своих работ.

Скончался Григорий Виссарионович 19 августа 1981 года (г. Москва). Также его работы находятся в Государственном историческом музее, Музее революции и Российском музее этнографии в Санкт-Петербурге.

Антон Ковальчук, специалист по народному искусству ДВХМ

Читайте нас в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм или Яндекс.Дзен